TAMIYA M1A2 エイブラムス戦車 Type「C」 組立偏の続きとなります。

今回で車輛本体の完成を目指したいと思います。

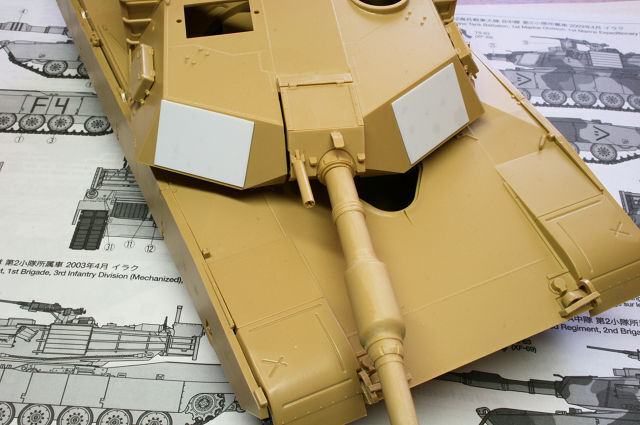

砲塔の前面に設置されている平面型CIPを作りこみます。

CIPとは戦闘識別パネルというそうです。詳しくはwikipediaでご確認を…(笑)

この部分の作り込なのですが、私の前作についてちょっと説明が必要です。

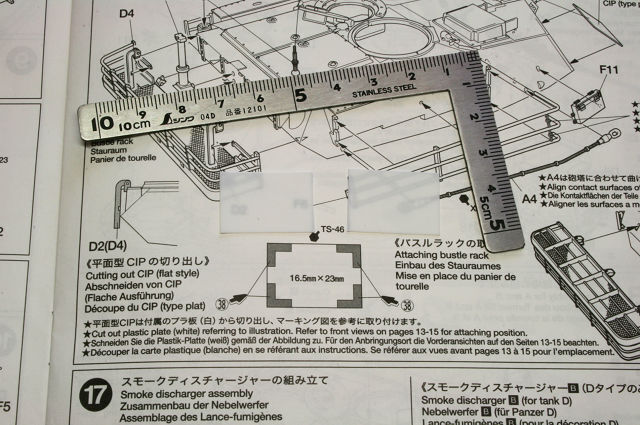

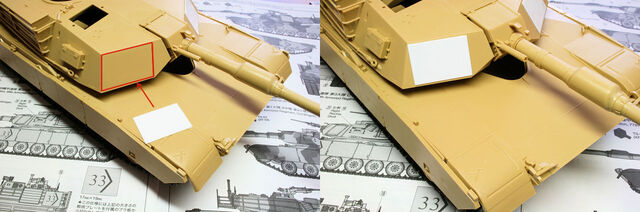

前回同作を仕上げた際はこのCIP部分を付属のプラスチック板から指定寸法通り2枚切り出しました。

切り出したプラ板を砲塔前面の両側に貼り付けるのですが、正面右側については砲塔の空きスペースの真ん中になるようにうまく貼り付けが出来ました。

ちなみに前作です。

どれ次は左側も同様に…と簡単にいくものと思っておりましたが、切り出した寸法のプラ板を左側に貼り付けようとすると砲塔の空きスペースの真ん中になりません。

プラ板の大きさに反し砲塔のスペースが小さいのです。つまりはこのエイブラムス戦車は左右非対称の砲塔形状であったのです・・・。

私はこのCIPは砲塔の左右中央に設置されているのが正解だと思い込み「説明書の嘘つき…」と愚痴りつつ、左側のCIPを現物合わせで少し小さめに加工しました。

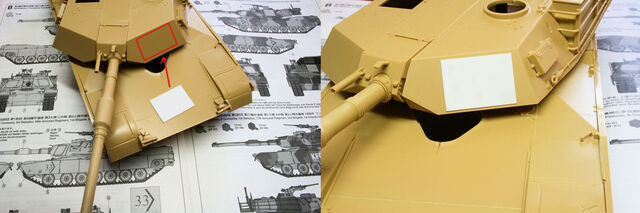

今回新たに製作していて気付いたのですが、前述の記載は私の全くの勘違いでした(TAMIYAさん、ゴメンナサイ…)。

この部分の製作過程を振り返りながら説明したいと思います。

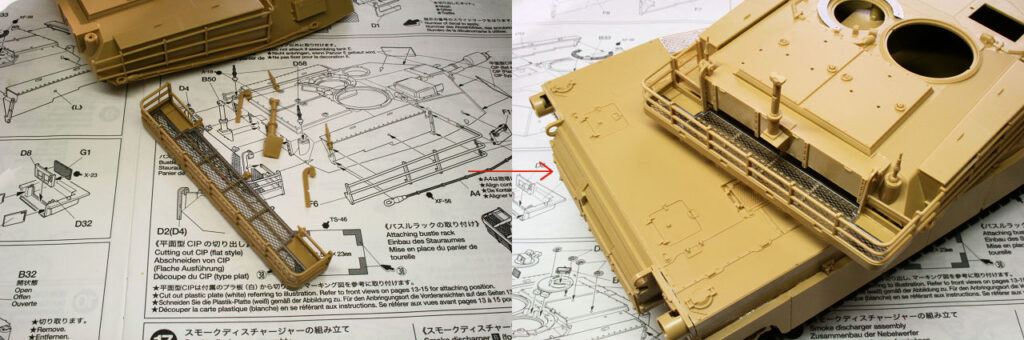

まずは説明書の寸法通りプラ板を切り出します。

この箱絵や説明書を読み解く限りこの位置で正解のはずです。

次は正面左側にCIPを取り付けます。

なぜかこの正面左側の絵は説明書の中には極端に少ないです。

不安になったのでインターネットで実車の写真を漁ってみました。

一応写真の位置で正解のようです。

くどくど述べましたが、この工程ではCIPを説明書寸法通り切り出して、それぞれ同じ寸法のプラ板を砲塔正面左右に取り付けるという作業が正解です。

私のリサーチ不足が原因の失敗談でした。

そもそも、現実問題として左右非対称の装備を量産することは非効率であるはずです。大量生産し戦車の形状に関係なく設置することが現実的なのだと、私は解釈しました。

プラ板を切り出す作業は他にもあります。

今回製作している「C」タイプは砲塔後部に取り付ける戦術プレートを切り出す必要があります。寸法は「17mm×19mm」となっていますので、「C」タイプを製作する方は忘れないようにしてください。

ここまできたらあと少しです!

前工程で組み立てたバスルラックやその他アンテナ部等を砲塔に取り付けます。

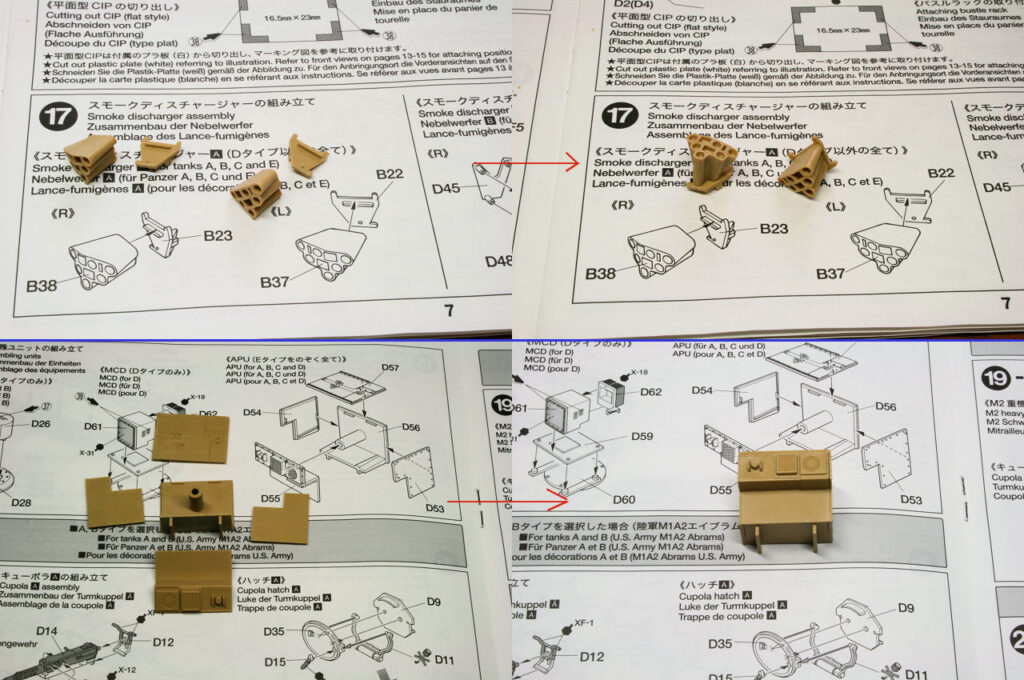

次はスモークディスチャージャーとAPUという謎の装置を組立ます。

APUとは補助動力装置というものらしいです…詳しくはWikipediaを参照してください。

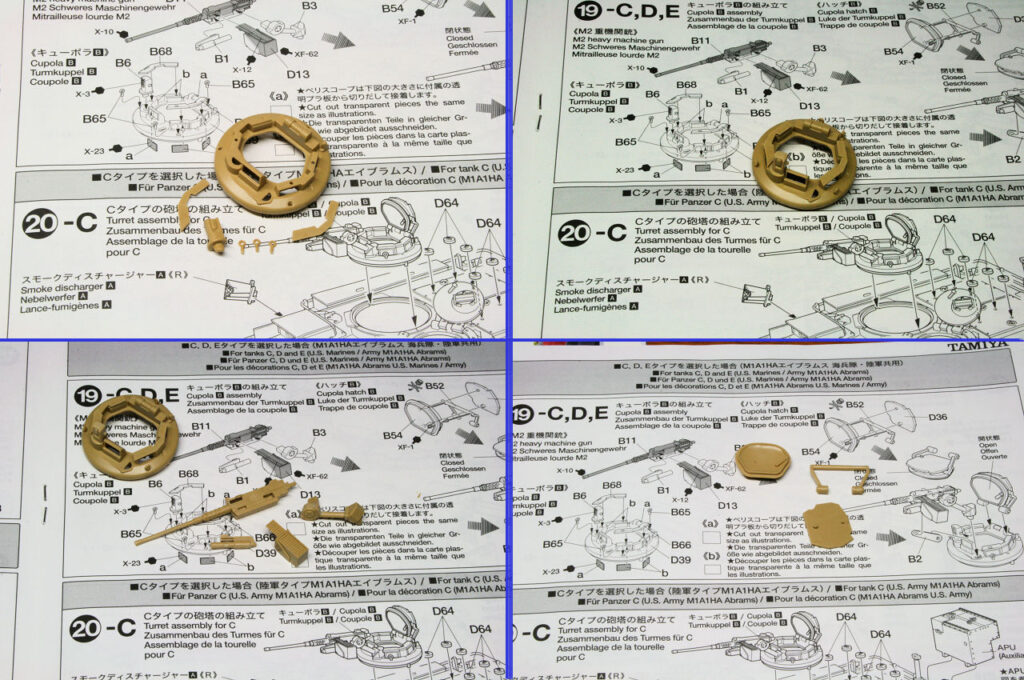

次はキューポラを組立ます。

今回製作を進めているのは「C」タイプですので間違ってAタイプの部品を取り付けてしまわないよう気をつけます(とはいってもキューポラの形状そのものが違うのであり得ないことですが…)。

「C」タイプのキューポラに取り付けるM2重機関銃の形状もAタイプとは違っています。

こちらの方が近未来的な形状をしていますね。

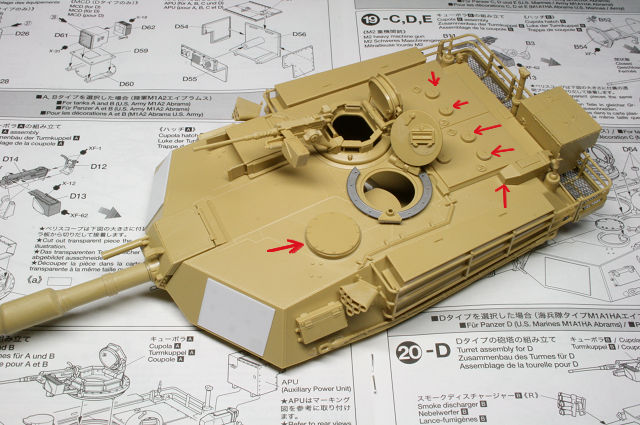

残りは前の工程で組み立てておいたパーツを設置していきます。

レンジファインダー、APU、スモークディスチャージャー、ローダーズハッチ等忘れないように設置していきます。ですが、この時点ではキューポラやハッチ類は接着しません。

まだクリヤーパーツをはめ込んでいないからなのですが、最後に忘れないようにしないと…。

その他細かな部品もこの段階で取り付けますが説明は省略します(←の部分が取り付けた部品です)。

これで車輛の完成となりました。

その他の工程として車外装備品の組立整形が残っていますが、これで一段落といきました。

次回は車外装備品の組立です。![]()

コメント