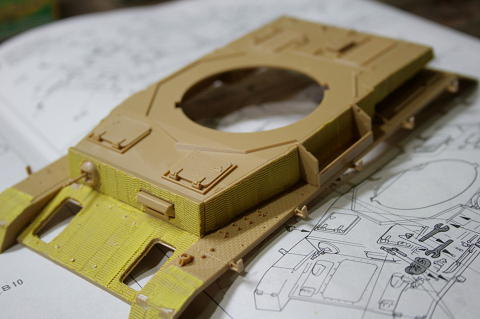

前回記事に引き続きツィメリットコーティングの工程です。

Ⅳ号J型にコーティングを施す箇所は思ってたより多いです。

写真に載せてあるパーツ以外にも車体の後部(マフラー周り)や足周り(ホイール類の周り)にも資料を見るとコーティングが施されています。

組立後にコーティングを施す方がいい場面もあるかもしれませんが、今回は組立前にコーティングしていきます。

このⅣ号戦車でコーティングの感触がつかめれば後々のドイツ軍戦車の製作幅もぐっと広がるはずです。

今回のⅣ号戦車J型の製作にあたり「アーマーモデリング」の2009年7月号の記事で

タミヤの1/16R/CⅣ号戦車J型の製作記を参考にしました。

あと同誌の2009年4月号でもⅣ号戦車を掲載していたため、これも参考にしてます(今回もこれらの誌を師匠から借用しました。師匠、毎度毎度ありがとうございます!)。

1/16はもともとのサイズが大きいため、細部に渡りツィメリットコーティングの表現が可能だったのでしょう。

これを1/35のサイズに落して表現することは、今の私の技術では非常に困難ですが、コーティング以外にも制作過程が丁寧に記載されているため、非常に参考になります。

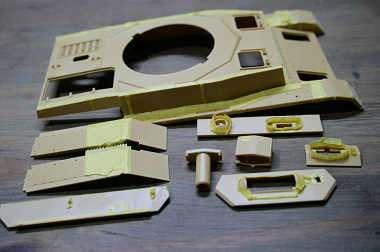

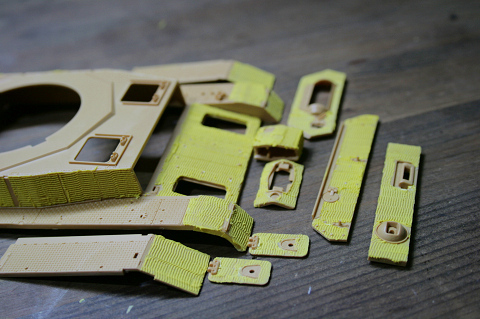

上の写真はコーティングが必要と判断し、コーティングを施したパーツです。

作業が進むにつれて、このコーティング作業も慣れてきた感じがします。

ツィメリットコーティングの作業が終了したので、次は説明書通りの製作になります。

上の写真はホイール類を組み上げた状態です。転輪は車体とは別にして塗装し、ゴムの部分を筆塗りする予定です。

このⅣ号戦車J型はシュルツェンが再現できるようになっておりますが、そのシュルツェン架台を取り付ける際は、フェンダー部分を、カッター等で、加工(切り取り)する必要があります。

あと、手すりを付ける部分もピンバイスで穴を開ける作業もありますので、0.5mm程度のピンバイスが必要となります。

Ⅳ号戦車もⅢ号戦車と同様、装備品がかなり多いです。

ジャッキやスコップ予備履帯等盛り沢山ですが、細かな部品が多いため無くさないよう注意したいです。

次の工程は装備品の取り付けに入っていきます。