STUDIO GHIBLI プラモデルコレクション 王蟲とナウシカ 製作記

前回に引き続き、王蟲の胴体の塗装作業です。

余談ですが、友人に王蟲の作りかけの写真を送ったところ、こんな感じのスタンプが送られてきました→![]()

つまり気持ち悪いということでしょうか・・・。

まだ14個の眼と足がが付いていない状態なので、確かにこれはイモ〇シのようにも見えます。でもアゲハチョウの幼虫にも似ているような気がしてこれはこれで愛らしいのでは・・・。

今更ですが、王蟲のモデルって何だったのだろう?と今も思うことがあります。個人的にはダンゴムシ、昔TVで見たことがある、どっかのジャングルにいる大ゴキブリ等々あります。

ですが最近「これだ!」と思う生物をよく見かけるようになりました。それは「ダイオウグソクムシ」です。

グロテスクさと何か未知の存在のような不思議なものを感じさせる生物ですが、最近よくTVに出てくるので知名度はあるようです。

これはあくまでも私個人的な見解なのでこの辺りはご想像にお任せします。ほんとのところをご存知の方はどうかご教示くださいませ。

さて前置きが長くなりました。それではドライブラシの作業です。この作業は、エナメル塗料を使用した筆による塗装方法です。

塗装といっても通常筆塗りするようにペタペタと塗っていくのではなく、筆に残したごく少量の塗料をキット全体に置いていくことで、エッジや突起部分にわずかな塗料が乗っていき、これを繰り返すことでキットに立体感が生まれてくるという模型製作の歴史では定番の技法です。

写真は3回程色調を変えてドライブラシを繰り返したものです。

塗料は緑系のものを調色し2回目以降、黄色系と白系を足していきました。

王蟲にはトゲトゲや凸凹の表現されている箇所が多いため、このドライブラシ作業の効果がよく効いてきます。

ドライブラシの回数には決まりはありませんので、自分が納得いくまでやり込むことも良いのですが、ドライブラシの効果が派手すぎてしまうと場合によっては逆効果になることもあるため、見極めが必要です。

これで胴体の組立塗装は完了です。

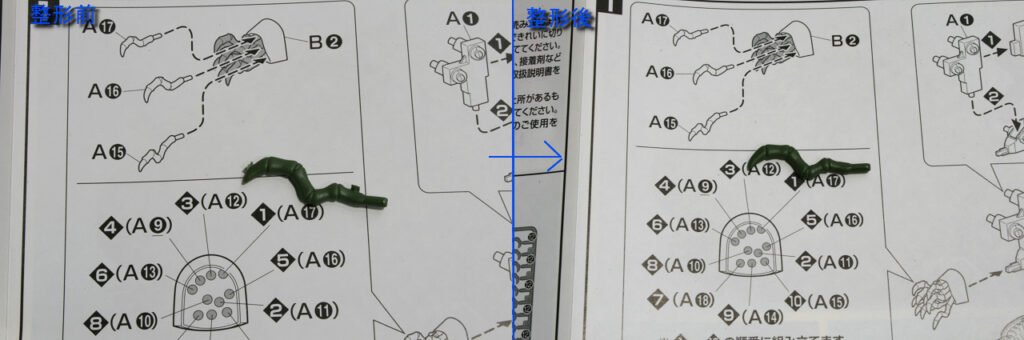

次は足の組立というより整形です。王蟲の足は胴体の左右に26本づつと口のような部分に10本です。

まずは口の部分に装着する足を整形します。

この部分の足は他の足のパーツと比べるとやや大きめに出来ているため、パーティングラインの消込や切り出し部分の整形は比較的容易です。この部分のパーツはそれぞれ形が違うもの10個になります。

整形が終わったら胴体部分と同様の手順で塗装工程を進めていきます。

まずはサーフェーサー吹きです。

持ち手にはクリップを使用しています。パーツはそれぞれ形が違い、装着する場所も決められているので、どの足が何番なのか分からなくならないようにしておく必要があります。私の場合はパーツ番号をそのまま切り出してクリップにテープで留めておきました。あまりスマートな方法とは言えません![]()

細かなパーツですがエアブラシ塗装終了後にドライブラシを3回程度施し立体感が生まれるよう工夫しました。出来上がりが次の写真です。

あれ?眼まで付いてるじゃないか。と言われそうですが、例のごとく製作途中の写真を撮り忘れており、気づいた時には足の装着と眼まで付けていました。

今更解説するのですが…眼の部分はクリヤーパーツですのでパーツの裏側からクリヤーブルーを吹き付け、表はそのままです。眼のパーツは一列目二列目と大きさが違うので装着する際は注意が必要です。

ここまでくれば90%完了です! と言いたいところでしたが実は王蟲製作最大の難関が待っていました。それについては次回記事までお待ちください。![]()