前回でKV-Ⅱの素組は終了したので、今回からはこのKV-Ⅱに塗装を施していきます。

まずはプラスチックの透明感を消すために「サーフェイサー」を吹いていきます。

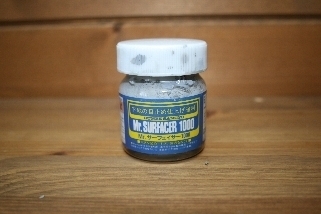

私が使用しているのは「Mr.サーフェイサー1000」です(写真掲載の物は私が大分使い込んでいるものなので見栄えが悪いです汗)。

サーフェイサーも番数がありまして戦車ではこの番数がちょうど良いです。

これより下では500番がありますが、これはエアーブラシで吹いていくには粒子が粗すぎてハンドピースがすぐに詰まってしまいます。

1200番では逆に粒子が細かすぎて、大面積を吹いていくには時間がかかります。

これらの理由により私は戦車模型では1000番と決めております。

ちなみに飛行機モデルでは飛行機特有のモールド表現が潰される可能性があるため「1200番」を使用するのが一般的のようです。

このサーフェイサー吹きですが、この工程を踏んで行く意義は多々あると思います。

①組立の仕上げ不足の発見

②その後の塗料の乗りを良くする。

③プラモにリアリティが出る。

これ以外にもサーフェイサー吹きの意義はあるとは思うのですが、私neko1100が重要視しているのは上記3つです。

特に①で「組立が完成した!」と思っていても、サーフェイサーを吹いたあと、つなぎ合せ目の処理が甘かったり、キットのバリ等が後から発見されるといったことはしょっちゅうあります。

サーフェイサー吹き中にそれらを発見したら即手直しをすることが必要です。事実今回もサーフェイサー吹き中に予備タンクのつなぎ目の処理があまくスジが残っているところを発見したので手直しを実施しました。

さて本題のKV-Ⅱへのサーフェイサー吹きに入ります。

先ほど紹介したMr.サーフェイサー1000をエアーブラシで吹いていきます。

といってもいきなりビンから取り出したものを直接吹くのではなくラッカー系の溶剤で希釈したものをハンドピースのカップに入れます。

砲塔と車体は別々にして、吹き残しが無いように全体にまんべんなく吹きます。

どうでしょうか?素組状態のおもちゃっぽさが大分抜けてきたと思います。

このように戦車の場合は、全て組み上がってから塗装に入ることも可能なので、そこが魅力だと思います(ただの面倒くさがり屋かもしれませんが・・・)。

次回はこのサーフェイサーの上に塗装を施していきます。