今回の記事はMGサザビーの完成品を紹介したいと思います。完成日は2024年7月です。製作過程の紹介はありませんが、完成品の写真を掲載しながら製作過程を振り返ってみたいと思います。

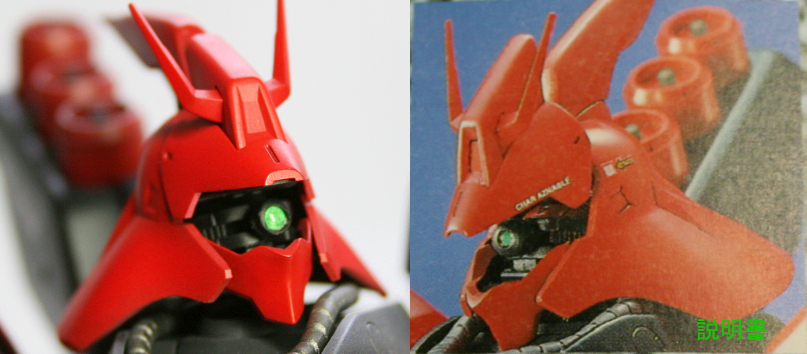

モノアイ表現について

製作過程において工夫した箇所はモノアイの表現です。

- キットのモノアイパーツはクリア成形ですが、その中心部に極細ドリル(ピンバイス使用)で丁寧に穴を開けます。

- 開口した部分をフラットブラックで塗装します。

- 塗料が完全に乾燥した後、「WAVE」さんの「H-EYES グリーン」シリーズから、サイズがぴったり合うパーツを慎重にはめ込みます。

説明書の完成写真と見比べると、意外にもモノアイは小さい印象を受けましたが、劇中のイメージを重視し、このくらいの大きさがサザビーらしいと判断し、今回の表現に至りました。説明書ではもう少し小さく見えるかもしれませんが、実機感を重視した結果です。

頭部は、兜部と顎のパーツが可動式になっています。これらの開口部を利用することで、モノアイを好みの位置に動かすことができ、表情豊かな演出が可能です。

頭部メカニックについて

説明書に記載されている頭部のメカ設定を引用すると、「MSN-04の頭部には脱出ポッド兼用の球形コクピットが装備されている」とのこと。劇中、『逆襲のシャア』でのνガンダムとの激闘の末、頭部を破壊されたシャアが、この脱出ポッドで窮地を脱するシーンは印象的です。

製作中、いつもMSの頭部が重要な局面を迎えるシーンが思い出され、感慨深い気持ちになりました。

サザビーの赤について

↑上の写真は武器を除いたMGサザビーの全体写真になります。全高が非常に高く、フレームに収まりきらないほどの迫力あるサイズ感も、このMGサザビーの魅力です。

この全体写真からもわかるように、サザビーのボディカラーは鮮やかな赤。赤い彗星シャア最後の搭乗機として、この色はまさにイメージ通りです。しかし、私が目指したのは、HGサザビーの持つ深みのある赤でした。劇中のカラーは、もう少しオレンジがかったシャインレッド系の色味ですが、今回はあえて自分の理想とする赤を追求しました。

塗装レシピについて

それでは実際に施した塗装について説明してみます。下地はクレオスMrカラーサーフェーサー1000。塗料はクレオスMrカラー(ラッカー)です。

◆暗い赤:鑑底色(ココアブラウン)+モンザレッド

◆明るい赤:モンザレッド+シャインレッド少々

◆黒い部分:ミッドナイトブルーを下地にその上からセミグロスブラック

◆武器等:フラットブラックを下地にその上からニュートラルグレー

◆黄色部分:オレンジの上からオレンジイエロー

これらの基本色を丁寧に調色し、エアブラシで吹き重ねることで、MGサザビーの持つ重厚感を表現しました。ラッカー塗料による基本塗装後には、エナメル塗料によるスミ入れを実施。これにより、パーツのラインが際立ち、単調な印象を払拭するとともに、ウェザリング効果でリアリティを高めました。

エナメル塗料が完全に乾燥したのを確認後、ラッカーの半光沢クリアーをエアブラシで塗布します。これは、塗料調色時に生じる微妙なツヤのムラを均一にするための重要な工程です。

さらに、エナメル塗料を用いて各パーツの基本色に合わせたドライブラシを施します。この工程により、パーツの突起部分に塗料が微かに残ることで、陰影が強調され、よりメリハリのある塗装表現となります。

デカールワークについて

塗装が完了したら、いよいよデカールの貼り付けです。ガンプラ独特のガンダムデカール(転写式)は、水に浸して貼る通常のデカールとは異なり、シールの上から擦り付けて転写させる方式です。

擦り付けが不十分だと文字が欠けてしまったり、一度貼ると位置の修正が難しかったりと、テクニックが必要な部分もありますが、シルバリングが起こらず、まるで印刷されたかのような美しい仕上がりは、この方式ならではの魅力です。(過去のガンダムデカール貼付方法を紹介した記事はこちら)。

ガンダムデカールに加え、そのまま貼り付けられるテープ式のデカールも付属しています。切り込みが入っているので、台紙から剥がしてそのまま使えるのはもちろん、好みの大きさにカットして使用することも可能です。デカールの数は非常に多いため、納得のいくまで貼り込むには根気が必要な作業となります。

ファンネルの作り込について

根気のいる作業といえば、やはりファンネルの製作でしょう。サザビーのファンネルは全6基。1基ずつ丁寧に作り込む必要があります。例えば、ファンネルがコンテナから射出され、噴出口(フィン)が展開すると同時にビーム発射口が伸縮するギミックも再現可能です。

ファンネルへの塗装も、本体と同様の手順で進めます。細かいパーツが多く、ビーム発射口の可動ギミックもあるため、組み立て後の塗装ではなく、パーツ整形後に塗装してから組み立てる方が効率的です。このように、根気強く丁寧に作り込むことで、各ファンネルに確かな存在感が宿ります。

最終仕上げのクリアー塗装について

ちょっと脱線しましたが、塗装の最後の工程を説明したいと思います。キット全体に半光沢クリアーを吹き付けます。これにより、デカール表面の光沢を抑え、キット全体を保護する効果が得られます。

最後のクリアーの仕上げは、つや消しにするか半光沢にするかで迷う方も多いのではないでしょうか。前述したように私はサザビーの重厚感を表現するために、半光沢を選択しておりますが、写真撮影の際には、つや消しの方が照明の反射を抑えられるというメリットもあります。最終的には、ご自身の納得のいく仕上がりを選ぶのが一番だと思います。

可動範囲とポージングについて

前回の記事でも触れましたが、このMGサザビーは脚の股関節の可動範囲がやや狭いため、ダイナミックなポージングは少し難しいかもしれません(つま先と踵は良く動きますが、全体のポージングへの影響は限定的です)。。

また、肘の関節も若干弱く、シールドを持たせると自重で腕が下がってしまうことがあります。ポーズを保持するには、多少の工夫が必要です。上の写真では、なんとかシールドを持ち上げ、先端のミサイルを発射するイメージでポーズを取ってみました(本来であればこの右手に、キットに付属するビームトマホーク等を持たせるところですが、今回はこの武器の作り込を省略してしまったので空手となっております汗・・)。

ポージングを楽しむのであれば、1/100用のアクションベースを使用し、宇宙空間での激戦を再現してみるのも良いかもしれません(アクションベースに安定してディスプレイできるかは未確認です)。

製作者としての感想

結論として、このMGサザビーは、様々なポーズを取らせて遊ぶというよりは、下の写真のように直立不動の状態でガラスケースに大切に保管し、その圧倒的な存在感をじっくりと堪能するのが、最も所有欲を満たしてくれると感じています。

長文となりましたが、今回のMGサザビー完成品紹介は以上となります。MGということもあり製作に時間がかかった分、その魅力を余すことなくお伝えしたいという思いが募り、記事も長くなってしまいました。

完成品の紹介が続きましたので、次回の記事では久しぶりにプラモデル製作の過程をじっくりとご紹介したいと考えています。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

コメント